リードシートとは何?読み方のポイント!

今まで楽譜が無くてもピアノが弾ける! 1.コードの仕組みなどの記事で、「楽譜が読めない人でもピアノ始めましょうよ~!」と散々啓蒙してまいりましたが、今回は楽譜のお話です。

本当の事を言うと楽譜は読めた方が良いんです、やっぱり。

そして書けた方が良いんです!

アイデアのメモにも役立ちますし、ミュージシャン同士のコミュニケーションは楽譜を介して行われるからです。

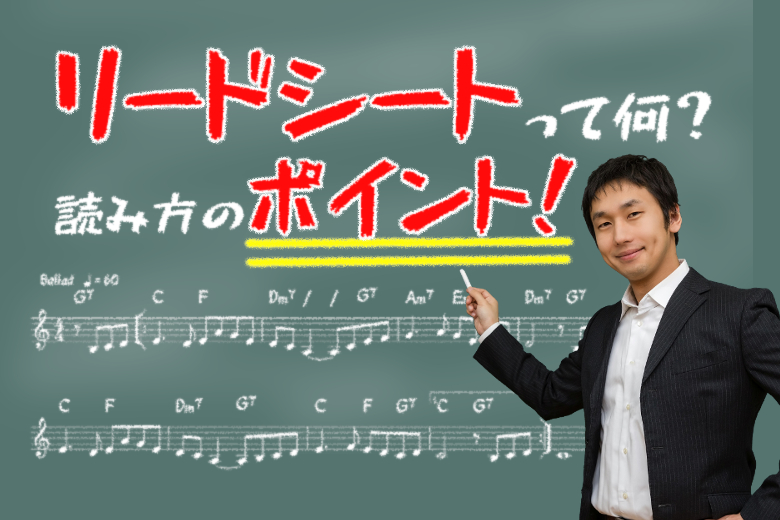

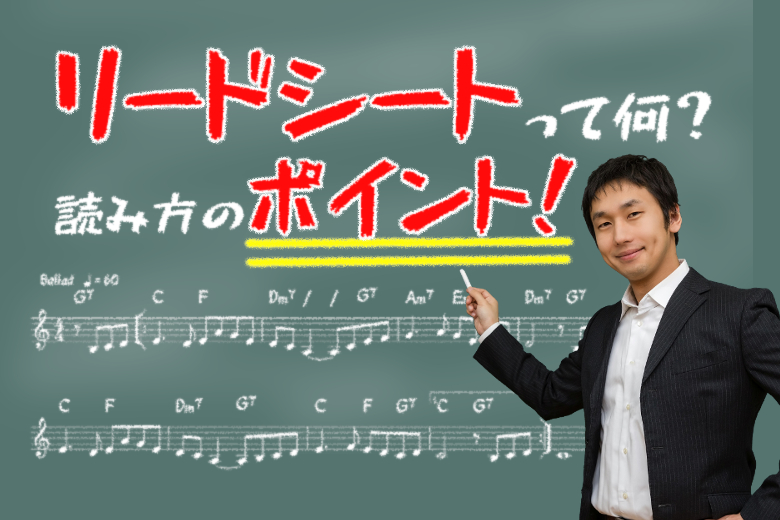

今回はポピュラーの現場でよく使われる、リードシートという物についてサクッとご紹介していきたいと思います。楽譜は説明を100聞くよりも、実際に1つの楽譜を演奏してみた方が理解が早い物ですから、ちょっとした豆知識編だと思って気楽に読んで下さい♪

クラシックとポピュラーの楽譜

ポピュラーで使われる楽譜はシンプルで読みやすい物です。

クラシックの楽譜がなぜ複雑になってしまうのかというと作曲者の意図をできるだけ正確に奏者に伝えるためなんですね。そのため、一つ一つの音の長さや、強弱、音程、アクセントなど細かく書き込んであります。

対して、リードシートというのは音楽の三大要素のみでほぼ完結しています。アレンジしよう!リハーモナイズでお話したメロディー・リズム・ハーモニーの事ですね。それ以外の部分は奏者に委ねられている事が多いです。テーマ(主題)が終わったらアドリブに入ることが多いので、そうなるとハーモニー(コード)とリズムの指示だけです。

しかし、クラシックの理論とポピュラーの理論は言い方が違うだけで同じことを言っているだけ、という事も結構多いので、楽譜の基本的な読み方については、初見に強くなる!楽譜の速読術(基本の読み方編やクラリネットの楽譜によく出る記号や音符の意味などの記事が大いに役立ちますよ♪

リードシートの見方

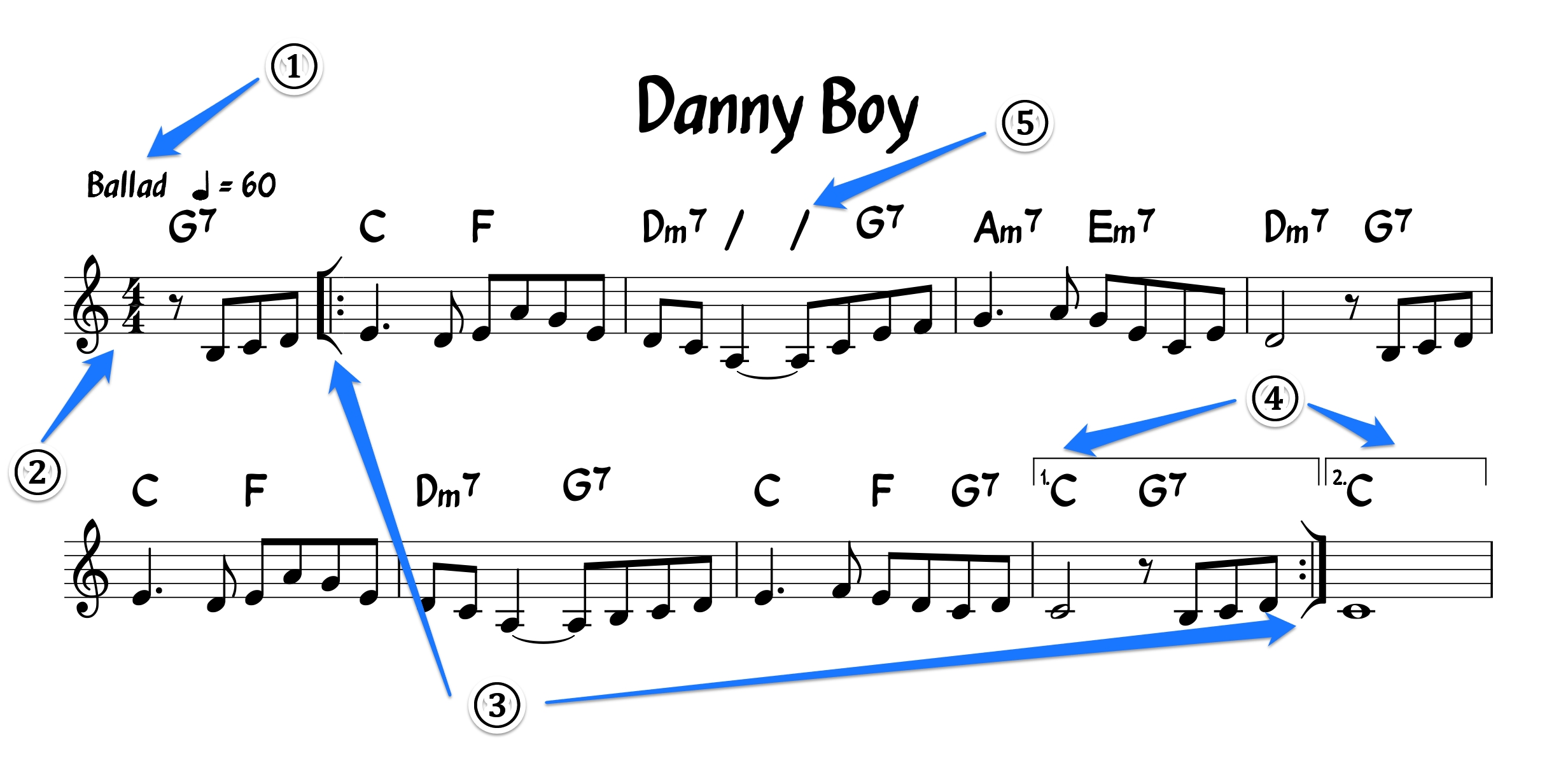

以下ではリードシート特有の表記について紹介していきます。まずこちらの図をご覧ください。

①リズムを見よう

この左上の部分はクラシックだとイタリア語などでテンポの指示や曲想について書かれている部分ですね。リードシートの場合は英語でビートの種類とテンポが書いてあります。4beat、8beat、Latin、Bossa、といったリズムの指示です。

テンポについては、クラシックの場合ラルゴとかモデラートという様に言葉で表す事が多いですが、♪=の様に表されますので比較的分かりやすいかと思います。

②調号と拍子を見よう

これはクラシックでもポピュラーでも同じですね♪初見ではまずここをチェックします。

③繰り返しをチェックしよう

繰り返しの記号もクラシックと同じです。D.S(ダルセーニョ)D.C(ダ・カーポ)などもよく出てくる記号なので覚えておくと良いでしょう。

④カッコはよく出てきます

カッコは歌物で特に多いです。3.カッコ4.カッコまで出てくる曲とかもありますね。最初にチェックしておきましょう。

⑤コード進行について

1小節に1つコードが付いていれば4拍、2つ付いていれば2拍ずつ、という様に演奏しますが、図の⑤の様にDm7を3拍演奏した後に、G7と演奏してほしい場合この様にスラッシュや縦線などを記入することがあります。

その他

自分で書く場合小節数は一段に4小節とした方が、アドリブなどでカウントが取りやすいです。

またコードはできるだけシンプルに書いて奏者に配り、打ち合わせなどで書き込みをできるようにスペースを空けておくのもちょっとしたポイントですね。あまりゴチャゴチャと書き込んでも読みにくいだけになってしまいます。

テンションなどはできるだけ省略し読みやすい表記を心がけて、演奏する時にハモナイズするといった感じです。

まとめ

楽譜と言ってもリストやショパンを弾くわけでは無いので、メロディーが読めて、コードの知識があれば十分です。

ただ独特のルールや暗黙の了解みたいな物もあるので、そういったことは先輩ミュージシャンから直接習ったほうが良いと思います。プロ並みにうまいのに、ほとんど楽譜が読めないという人も中にはいますので、そういう方に理論書を読みかじって得た知識で書いた物を渡しても失礼になってしまうかもしれません。

肝心なのは演奏の方ですから楽譜の知識はあるに越したことは無いですが、ゆっくり身につけて行けばいいと思います♪

あまり気負わずに楽譜の読み方を覚えていってください!