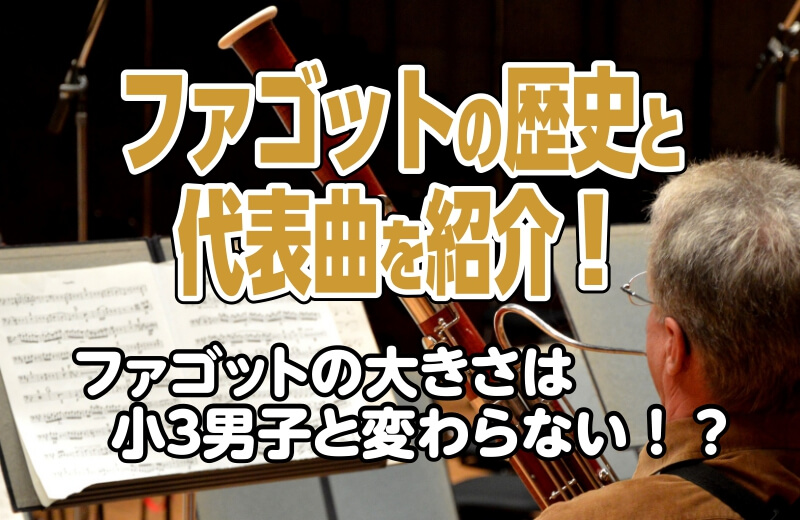

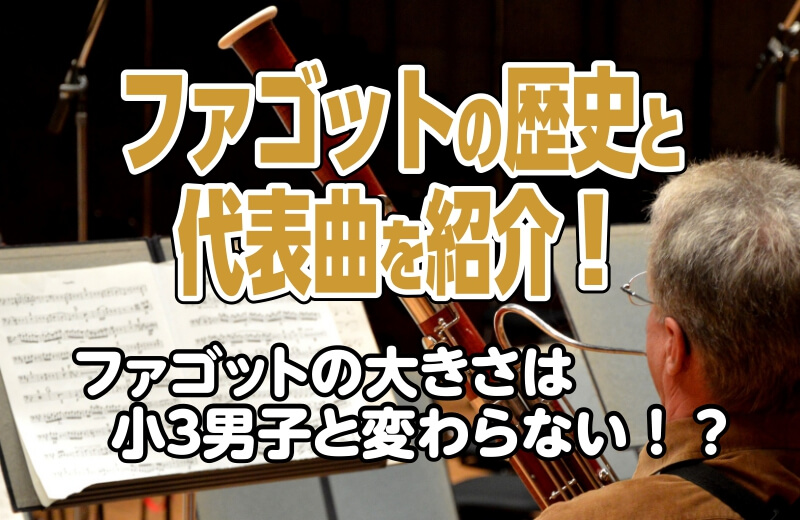

ファゴットは小3男子の身長と変わらない!?【ファゴットの歴史と代表曲も】

今回は「ファゴットについて」解説して行きます。

みなさんは茶色くて大きな木管楽器の「ファゴット」はご存知ですか?

低音パートで音楽全体を支えてくれるファゴットですが、どのような作りで、どのような歴史を得て、現在の形へと変わったのでしょうか。

ファゴットについて知らなかったことをたくさんご紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。

ファゴットとは

ファゴットとは135センチにもなる大きくて細長い形が特徴の木管楽器です。

小学3年生の男の子と同じくらいの大きさです。

抱えるようにして吹くスタイルなのが特徴。

そんな大型楽器のファゴットは

・ベルジョイント

・ロングジョイント

・テナージョイント

・ダブルジョイント

を組み合わせることで一つの楽器になります

一見、一本の管のように見えますが、二つ折りのようになっているので実際の長さは260cmになります。

息を吹き込む場所は「ボーカル」と呼ばれており、息は

【ボーカル→テナージョイント→ダブルジョイント→ロングジョイント→ベルジョイント】

へと、続いていきます。

また、ファゴットは音の歯切れがいいので、アルペジオがしやすいのも特徴です。

大きな音を単発的に吹くことができるので、オープンボイッシング(1オクターブ違う音がある和音)のアルペジオに使われることが多いです。

ファゴットは低い音を弱く吹くことが難しく、逆に高い音を強く吹くことが苦手な楽器なので、無理に頑張らなくても大丈夫です。

ファゴットの歴史

ファゴットが誕生した西暦は今のところ不明なのですが、16世紀には原型となる、ショーム・ランケット・ドゥルシアン(カータル)などがあったそうです。

どれもダブルリードで、ファゴットと同じ吹き方なのですが、ドゥルシアンだけが二つ折りの形なので、最もファゴットに近かったといえます。

それらはそれまで「8つのキイ」で演奏していましたが、19世紀前半の改良により「6つのキイ」へと変化しました。

ほかにも管を二つ折りにする改良などを重ね、今のファゴットの形へと近づいていったのでした。

これらは「ドイツ式」のファゴットであり、そのほかにも「フランス式」のファゴット「バッソン」も存在します。

しかし、ドイツ式の方が定着しているので、圧倒的に多く使われているのが現状です。

ファゴットの音域

ファゴットは低音パートを担当しており、音域は「B♭1〜4」まで大体出すことができます。

ファゴットは木管楽器の低音パートを担当しており、力強い音ではなく、温かみのある柔らかい音で曲の低音部分を支えてくれています。

低音ではありますが、ソロで演奏する機会の多い楽器であるのも特徴。

吹奏楽やオーケストラにファゴットが加われば、全体の音の雰囲気が変わるので面白い楽器です。

→次にご紹介するのは

「ファゴットが使われている曲3選」です。

どのような曲に使われているのでしょうか。見て行きましょう。