コントラバスの左手の話。弦を押さえる形と指番号を覚えよう!

前回は右手の話を解説しました。実際に取り組んでみた方、いかがでしたか?今回はコントラバスの弦を押さえる左手の話を解説していきます。特に、コントラバスを始めたばかりの初心者の方はとっても重要な項目となるので是非チェックしてください。楽器を始めたばかりの頃に、なんとなく弦を握って抑えてしまったり、1本指だけで音程を取ってしまっていると実際に曲を演奏する時に苦労してしまいます。はじめは中々押さえるのが辛くて大変だと思うこともありますが、自分のペースでコツコツ練習していきましょう。

コントラバスの弦を押さえる左手の形を覚える

コントラバスのネックにはギターやベースのようにフレットがありませんので、左手の形と指番号を覚えて音程を取っていく練習をしていきます。

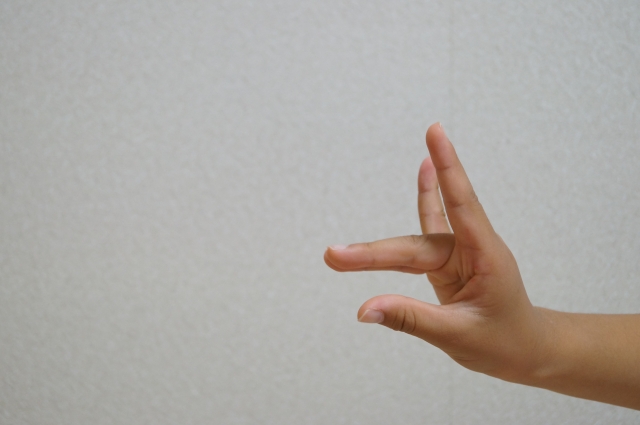

左手の形は「キツネの手遊び」を思い出してみてください。

- キツネの形を作ってみましょう。

- キツネの口を開いてネックを咥えているようなイメージでこのような形を作ってみましょう。

- 親指の位置は人差し指と中指の間。

- 人差し指、中指、小指(薬指)の開き具合は楽器によって若干違います。

この形で音程が半音ずつ取れるので、コントラバスの左手は自分でギターのフレットを作っているというイメージです。

各指の番号を覚えよう

コントラバスの教則本にも必ず書かれている指番号を覚えましょう。

- 1番…人差し指

- 2番…中指

- 3番…薬指

- 4番…小指

※指番号は1番、2番または1の指、2の指と解説されています。

この中で、実際に使用する指は

- 人差し指(1)

- 中指(2)

- 小指(4)

となります。薬指(3)は小指の補助となり4と書かれていたら薬指と小指が一緒になります。

※ソロを弾くような高い音域のポジション(ハイポジション)で3が使用されます。

音程が取れない時は目印しをつけてみる

部活動やサークルにある楽器には音程の目印しとしてシールを貼ってある楽器を見かけます。シールを貼ることでそこの場所を押さえるとどの音が出るかがわかるので効率良く音の場所を覚えることができますが、自分の左手の感覚で音程を取っていくようにすることはとても大切です。はじめはシールを貼っている場所に各指を置けるように、慣れてきたらシールを剥がしてみると良いでしょう。

まとめ

コントラバスの左手の話、いかがでしたでしょううか。コントラバスの魅力、演奏動画の紹介。楽器の構え方、右手の話と左手の話を解説してきました。初心者の方はまずここまでを押さえておくと良いでしょう。以上のことを踏まえて、楽器店などで売られているコントラバスの教則本を手にし基礎練習を積み重ねていってみてください。最近では、吹奏楽部で楽器をはじめた方向けのわかりやすい教則本も発売され初心者の方は悪い癖がつかないように、経験者の方は一度基礎を見直すきっかけに大変おすすめです。

コントラバスは縁の下の力持ち、魅力ある低音で周りの仲間をしっかり支えてあげてください。