第2ポジションと中間(1/2)ポジションを覚えよう!大切なのは横の関係。

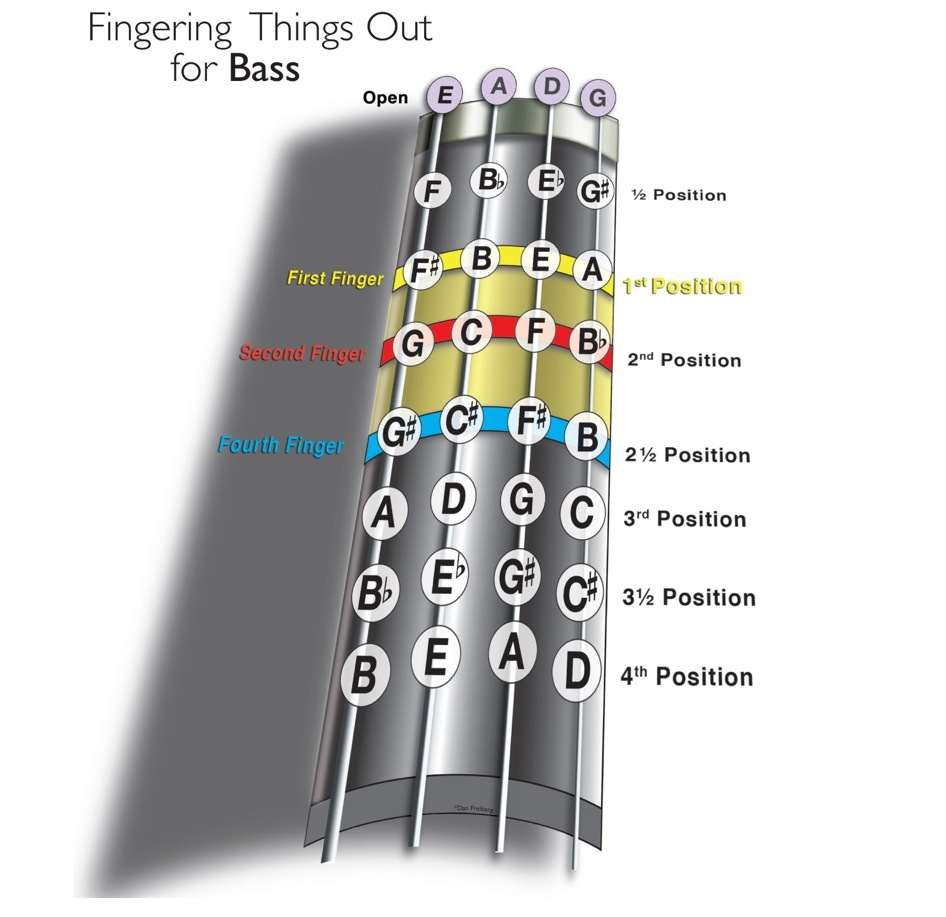

今回は第2ポジションと第2と第3の中間(1/2)ポジションについて解説していきます。第2ポジションは第1ポジションのはじまりの音より半音高く移動した音から始まります。第2と第3の中間(1/2)ポジションはまたその半音上からスタートとなります。

Pinterestより

第2ポジションを覚えよう!

第2ポジションは第1ポジションの半音高く移動した音からはじまります。G線を例に出すと第1ポジションがA(ラ)の音から始まるので第2ポジションは半音上のB(シ♭)からはじまります。

各弦の音(コントラバス運指表参照)

- G線(シ♭ーシード)

- D線(ファーファ♯ーソ)

- A線(ドード♯ーレ)

- E線(ソーソ♯ーラ)

第2と第3の中間(1/2)ポジションを覚えよう!

第2と第3の中間(1/2)ポジション(以下、中間ポジション)も第2ポジションより半音高く移動した音からはじまります。このポジションは少し音程の取りにくいポジションです。中間ポジションの練習をする際には、第2ポジションの位置で左手のフォームを確認した後、そこから半音ずらしてみるとよいでしょう。G線でを例にすると、B(シ♭)の場所にある1の指が半音上がりH(シ)の位置に移動していきます。

各弦の音(コントラバス運指表参照)

- G線(シードード♯)

- D線(ファ♯ーソーソ♯)

- A線(ド♯ーレーミ♭)

- E線(ソ♯ーラーシ♭)

4本の弦の横の関係を覚える

第2ポジション〜中間ポジションまで覚えてくると、開放弦で弾いている音が他の弦をどこかを押さえて出すことができるということに気がつくと思います。例えばG線の開放弦のG(ソ)の音はD線にもあること。D線の開放弦のD(レ)の音やハーフポジションで押さえたG線のGis(ソ♯)の音がD線にあることにも気がつくと思います。このように他の弦でも同じ音が出せることを知り音階練習や分散和音の練習を様々な指、ポジションで練習していくことが上達への近道です。

まとめ

第2ポジションと中間ポジションの解説をしてきました。ハーフポジションを覚えるとB-dur(変ロ長調)第2ポジションまで弾けるとC-dur(ハ長調)のスケールが弾けるようになります。他にもポジション内で弾けるスケールがあるので教則本を持っている方はチャレンジしてみてください。

もし、フィンガリング(指番号)が書かれてあればその番号通りに練習をすることが大切です。ポジションを「知識」として覚え音の並びは「身体」で覚えていくことが上達への近道となります。音程が定まらない場合はチューナーを使って目で確認をしながら練習していくとよいでしょう。そして、慣れてきたらチューナーに頼らず自分の耳で音程を確認できる習慣をつけていきましょう。ハーモニーディレクターやピアノで音を出してもらい合わせていくのもよい練習です。